Parmi les typologies de bâtiments qui se délabrent le long des routes ou dans les ensembles fermiers difficiles à entretenir (voir article précédent LA DEGRADATION DU PATRIMOINE NORMAND - épisode 1 : le colombage et le clos), s’en trouve une particulièrement

représentée : le Fournil ou Four à Pains.

De nos jours, beaucoup de gens veulent s’offrir un four à pain ou à pizza. Il en existe dans le commerce, du compact au massif. Il existe aussi de nombreux ouvrages et vidéos tutoriels sur

YouTube pour en fabriquer soi-même. Qui n’a pas vu le beau four « chat » de Li Ziqi ?

En Normandie, toutes les fermes de taille importante avaient, au XIXe siècle en tout cas, son fournil pour la confection du pain.

Mais pour en comprendre l’importance et l’intérêt patrimonial, il faut d’abord en comprendre le fonctionnement.

Le four à pain est d’abord un bâtiment en soi, d’une dimension assez standard, un carré de 4 à 5 m de côté. C’est dans cette pièce qu’est pétri la pâte, que sont formés les patons. C’est dans

cette pièce aussi que se trouve la petite âtre.

A cette pièce carrée est accolé un monticule : la foyer (ou chambre) en lui-même qui peut faire 2 m de côté. Ce monticule n’est pas à l’air libre : des murs et un toit le protège. Ce petit

bâtiment accolé peut prendre des dimensions variés : souvent on y abritait des animaux pour leur faire profiter de la chaleur rayonnante. On dit aussi que les volailles étaient plus productives à

la chaleur du four. J’ai vu des petites trappes aménagées à cet effet : les canards et les poules y allaient pour pondre.

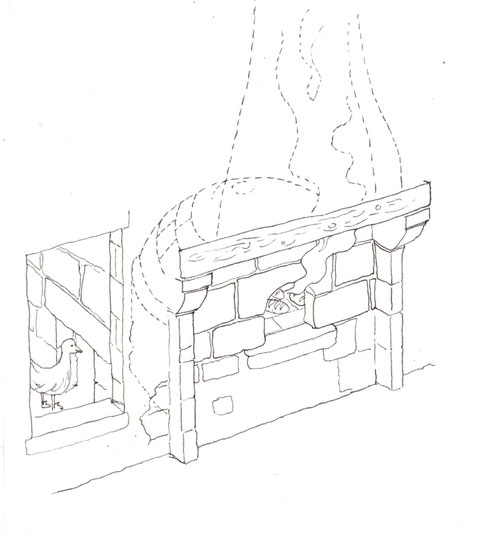

Le monticule est ni plus ni moins qu’un « tas » de pierres et de cailloux sur lequel est posée la « sole » en pierre : c’est là que le bois est mis à brûler et les pains à cuire. Au dessus de

cette sole, est formé un dôme, ouvrage magnifique, construit le plus souvent de tuiles et beaucoup plus rarement de pierres. Ce dôme pour être stable est chargé sur le dessus d’une épaisse chape

d’argile ou de sable qu’il était facile d’aller réparer sous la toiture couvrant l’ensemble (une trappe était systématiquement aménagée).

Ce que les gens ont souvent du mal à comprendre est que la fumée ne s’échappe pas par la chambre, qui est hermétique. Elle s’évacue en fait par le devant, par l’âtre. C’est ce qui explique que la

cheminée se trouvait toujours dans la pièce de confection. La mauvaise évacuation des fumée, le tirage étant rarement parfait, faisait que les poutres et le plafond de la pièce carrée étaient

souvent recouvertes d’une bonne couche de suie ! C’est très typique.

Le four fonctionnait ainsi : il faut d’abord mettre la chambre en chauffe, en brulant une très grande quantité de bois pendant un certain temps. Une fois la température atteinte, on repoussait

les dernières braises dans le fond de la chambre et on enfournait les pains dans une chaleur qui se maintenait grâce à l’inertie de la masse. Autrement dit, le pain ne cuit pas au feu mais à la

chaleur emmagasinée. Le but était que le four ne se refroidisse que rarement car les écarts de températures importants font éclater la pierre.

Raison pour laquelle la remise en route d’un four n’ayant pas servi pendant des années nécessite un mise en chauffe très progressive (sur un mois au moins).

La dimension de la chambre faisait qu’on pouvait y disposer plusieurs dizaines de pains à la fois, de quoi fournir un village entier.

Il est donc évident qu’étant donné la quantité de bois nécessaire à se mise en route et la nécessité de sont fonctionnement « en continu », le fournil traditionnel n’a de sens que si la

production profite au plus grand nombre. Il ne peut être utilisé pour chauffer 3 pizzas dans une soirée entre amis ! C’est ce qui explique que, le monde agricole ayant évolué avec

l’industrialisation de la boulangerie, ces fournils soient tombés en désuétude. Parfois ces fournils ont servi d’habitat pour des journaliers. L’habitude a pu rester, ce qui a conduit à la

démolition des monticules, pour transformer ces petits bâtiments en petites maisons. Le projet décrit dans un article précédent (c.f LESS IS

MORE) est un ancien fournil : l’âtre, condamnée est encore visible sur la façade pignon.

A ce jour, je n’ai trouvé aucun four opérationnel dans le pays d’Auge : il ne reste souvent que l’enveloppe et l’âtre.

Les mieux conservés sont souvent des fournils en pierre directement intégrés à des bâtiments d’habitation.

Dans une ancienne maison forestière proche d’Alençon (voir visite conseil "la Maison forestière la Tour" ), nous avons fait démolir une cloison derrière laquelle nous soupçonnions la présence d’un four à pain qui devait alimenter tout le hameau en lisère de forêt. Le maçon tout aussi motivé que nous s’est attelé à cette tâche. Nous avons eu le plaisir de découvrir un très rare four à pain totalement en pierre (y compris le dôme), et parfaitement opérationnel. Ce four ne manquait pas de bois, et permettait de chauffer la maison qui était en parfaite autonomie.

Écrire commentaire