Sans être en capacité de donner un chiffre statistique, et en se basant uniquement sur l’observation du bâti et du paysage, la connaissance des cartes anciennes des territoires de l’Orne, de l’ouest de l’Eure et du Calvados (Pays d’Auge), le patrimoine bâti normand est en déliquescence. En premier lieu, la maison à colombages.

Quiconque a fait une balade sur les petites routes de campagne du Pays d’Ouche ou du Pays d’Auge a déjà remarqué ces petits bâtiments isolés, difformes comme des châteaux de cartes et envahis par une épaisse végétation.

Reliquats d’anciens hameaux autrefois bien peuplés, ils témoignent piteusement d’une occupation du territoire et d’une activité humaine aujourd’hui révolues.

Des ensembles de fermes plus ou moins vastes, des « clos », composés de plusieurs bâtiments : la maison, l’écurie, le pressoir à cidre, les resserres à légumes, la porcherie, le fournil… Entre les bâtiments, le verger formait une trame régulière « tissante », interrompue ici ou là par le potager, le fumier.

La déliquescence commence naturellement par la dégradation du bâti, édifié en matériaux par définition dégradables. Mais il ne faut pas négliger les changements sociaux, l’exode rural et le modèle agricole, qui rendent obsolètes les installations traditionnelles.

Le phénomène est archi-connu. Les hameaux, qui étaient de vastes propriétés, sont, au cours du XXe siècle, « dépecés ». Les grandes parcelles des clos sont redécoupées, voire loties, comme à Bois-Normand-près-Lyre. Entre les bâtiments autrefois unis par le verger, s’érigent des haies de thuya, de bambous. Dans le meilleur des cas, des haies bocagères traditionnelles mêlant frênes, noisetiers, cerisiers sauvages, aubépines et ronces domestiquées autant que faire se peut. Les maisons sont bien souvent sauvées, mais les annexes sont plus rarement transformées, ou alors au détriment de l’authenticité, les propriétaires n’hésitant pas à déposer les immenses pressoirs en bois.

Les visites-conseils effectuées sur des bâtiments en colombages commencent par l’identification de la fonction ancienne du bâtiment. À vue de nez, 90 % du bâti restaurable est de l’habitat dès l’origine. Ailleurs, on peut identifier ici une grange, là un ancien fournil, là une écurie, tous souvent dans un état de délabrement avancé, rarement récupérables à moindre coût.

Comment expliquer ce délabrement ? Rappelons d’abord que le mode constructif du colombage est d’abord économique. Mais pas dans le sens industriel du terme.

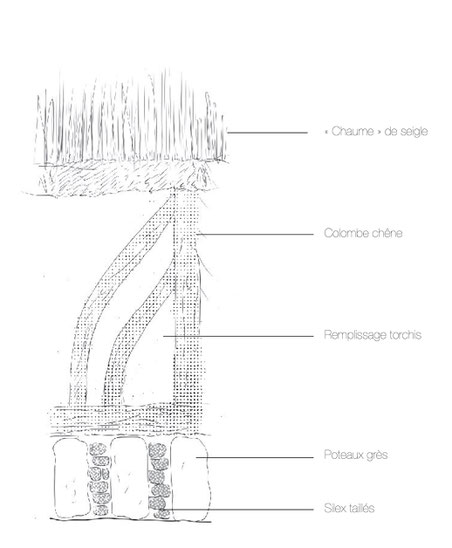

Le bâti traditionnel à colombage est, dit grossièrement, prélevé du sol sur lequel il est bâti. Le solinage, partie maçonnée de soubassement, est érigé en pierres de silex ou d’argile prélevées à quelques centimètres du sol. Quelques grosses pierres de grès, issues de carrières (comme vers Saint-Laurent-des-Grès près d’Orbec), forment des potelets structurant la base des poteaux principaux. Il est maçonné à l’argile ou à la sablonnette. L’ossature en bois est en chêne, prélevé sur toutes sortes d’arbres présentant des pièces « tourmentées », taillées à la hache et non équarries comme aujourd’hui à partir de fûts droits. Les bois sont parfois de mauvaise qualité, pleins de nœuds, de mauvais fil, proches de l’écorce (l’aubier, vulnérable aux insectes). Ils sont utilisés sur de courtes portées ou repris régulièrement par des colombes, de sorte que leur vulnérabilité soit compensée par l’effet de système de l’ossature principale, renforcée d’éclisses en châtaignier ou en noisetier (c’est-à-dire des branches) servant de support au blocage principal : le torchis. Celui-ci n’est ni plus ni moins qu’un amalgame d’argile affleurant au Pays d’Ouche et d’une fibre quelconque, comme du foin.

Il y a toujours quelque chose d’émouvant à prélever sur un morceau de torchis quelques fibres de foin dont on sait qu’il a été fauché il y a plus d’un siècle. Quel bel outil l’a tranché ? Et qui tenait l’outil ?

La couverture n’était pas moins locale. Le chaume est d’abord du seigle. Il suffit d’une bonne récolte sur une terre pauvre qui le supporte pourtant.

Dans une économie fermée, villageoise, agricole et fondée sur l’entraide, ce type de construction est facile à réaliser et à réparer.

Notre économie de marché et industrielle est inadaptée à ce type de construction, dont l’entretien et la réparation deviennent très coûteux en main-d’œuvre.

Le processus de dégradation est bien connu, nous l’observons à chaque fois. Il commence par la toiture : la dégradation du chaume a mené à des reconversions de fortune en tôles d’acier ou en amiante. Les fuites sont scélérates sur les poutres hautes des colombages, où la poussée des charpentes finit par les rompre. La dégradation des enduits d’entre-colombages mal entretenus accélère, par le ruissellement, la dégradation des bois sur les parties basses (soles et colombes). On constate alors des déchaussements d’assemblages et des torsions/voilages très classiques en façade. Il y a pire : le torchis est parfois remplacé par de la maçonnerie en briques avec un mortier de ciment, ou encore un enduit de ciment recouvrant totalement l’ossature bois. Le caractère peu respirant du ciment provoque une rétention importante d’eau dans le bois, qui finit par pourrir. Etc.

Le diagnostic est souvent cruel, car le coût de la restauration est souvent inaccessible.

Les restaurations, lorsqu’elles ont lieu, sont aussi malheureusement dénaturantes, car peu d’artisans savent encore pratiquer la taille des colombages à la hache, et peu de scieries valorisent les bois tordus. Les colombes deviennent trop droites. Lorsqu’on prescrit, dans le cadre de la restauration de manoirs, de conserver le motif en « bulbe » des colombes, comme au manoir de Meulles, la solution proposée est parfois de découper la courbe dans un gros morceau droit, ce qui est une forme d’ineptie : tant du point de vue esthétique que structurel, car la courbe n’épouse pas le fil du bois, que du point de vue de la gestion du matériau, car cela produit beaucoup de chutes précieuses.

Vers une disparition définitive ?

Le remembrement agricole, qui a conduit à la transformation des petites parcelles en vastes plaines cultivables au détriment des haies bocagères (avant qu’on ne commence à en replanter), a également souvent phagocyté des terres autrefois bâties. D’où le fait qu’il n’est pas rare de voir, sur de vastes prairies, de petites ruines en attente d’effacement.

Le drame est aussi réglementaire. Les règlements d’urbanisme sont tels qu’il est souvent impossible de reconstruire sur une ruine, ou de la restaurer, considérant que sans toit, sans véritables murs, la bâtisse n’existe déjà plus. Autrement dit, la ruine de ce patrimoine commun est le signe transparent de sa disparition totale. Et avec elle, le souvenir d’un mode de vie éteint.

Aucun commentaire pour le moment.